Diálogo

con la ausencia

Ausencia.

Por Javier Osuna Sarmiento

“Muchos conocen este puente, el Puente de La Holanda, el puente largo, pero muchos no conocen lo que pasó allí.

En este puente mataban a la gente los paramilitares. Este es el río Guatapé. A los cadáveres los rajaban aquí [señalando la parte del tórax], luego los tiraban al río Guatapé y llegaban hasta la playa que estaba ahí cerquita, y se hundían, y quienes se alimentaban de ellos eran los peces. En varias ocasiones yo pescaba con la canoa ahí. Una de tantas veces, yo estaba con la canoa tranquilo cuando sentí que se enredó la canoa en la parte de atrás; cuando miré, era un muerto que ya estaba inflado, y yo miraba y miraba por debajo, y yo veía esos peces, ¡puf!, cogían carne por debajo y salían. Esto fue después de las hidroeléctricas, después del 2001”

Osuna y Tijaro, 2018, p. 47

El testimonio es de Joaquín María Rojas, habitante de 63 años del municipio de San Carlos, en el departamento de Antioquia. Tras varias décadas consagradas a la pesca, como cientos de familias en la región, el encuentro recurrente de cuerpos arrojados al río por los paramilitares lo obligó a tomar una decisión radical, irrebatible: renunciar a las aguas, su refugio por 40 años, para buscar el sustento en tierra firme.

Ahora no solo bajaban empujados por la corriente decenas de cuerpos de personas sin nombre, producto de los crímenes de las Autodefensas Unidas de Colombia32; la violencia había trascendido a la vida cotidiana: las mujeres comenzaron a encontrar restos humanos al interior de los pocos pescados que Rojas atrapaba en su red al momento de cocinarlos.

Las hidroeléctricas llegaron al municipio en 2001, y, paulatinamente, este pequeño caserío pasó a convertirse en un fortín más del paramilitarismo, hasta que se desmovilizó en 2003 como resultado de las negociaciones de Santa Fe de Ralito33. Otros proyectos de modernización de la región, como el Aeropuerto de Rionegro y la Autopista Medellín–Bogotá habían despertado el interés de las guerrillas en el pasado.

Las palabras de Rojas desnudan el desconcierto de los sobrevivientes, a quienes hoy en día la gobernación les invita a que conviertan al río en destino turístico y al pueblo en “la costica dulce del Oriente antioqueño”.

¿Cómo aceptar que las mismas aguas que los pescadores abandonaron como resultado del horror, sean, hoy, en 2019, un espacio de relajación y esparcimiento? La respuesta está más allá de lo evidente.

Sobre el paisaje

Bogotá, 6 de junio de 2019. Llevo más de tres horas escuchando las intervenciones de representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la Cruz Roja Internacional (CICR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y varios colegas que han decidido, o han terminado dedicándose sin proponérselo (como pasa en Colombia), a cubrir el crimen de la desaparición. Durante la mesa de expertos que generosamente ha dispuesto Consejo de Redacción para la elaboración de esta guía, una palabra resuena en mi cabeza, una y otra vez, como disco rayado: “Los desaparecidos se nos volvieron paisaje”, “la sociedad no siente empatía por estos temas porque le parece paisaje”, “normalizamos el crimen de la desaparición, se nos convirtió en paisaje”.

Y, bien, ¿qué entendemos por paisaje? Vivimos en un país que ha trivializado el significado de esa palabra, a tal punto que resulta frecuente escuchar a las personas referirse a él no para dar cuenta de algo importante, sino para señalar, en la mayoría de las ocasiones, algo insignificante. “Me volvió paisaje”, dicen los ignorados.

Todos hemos tenido en algún punto de nuestra vida la experiencia de regresar a un lugar que recordamos con afecto después de muchos años: la casa materna, el parque de la infancia, nuestra escuela, etc. Lo curioso de estos reencuentros es que, en la mayoría de las ocasiones, esos espacios se han transformado tanto que se hacen irreconocibles en el presente, hasta nos sentimos decepcionados cuando los volvemos a visitar.

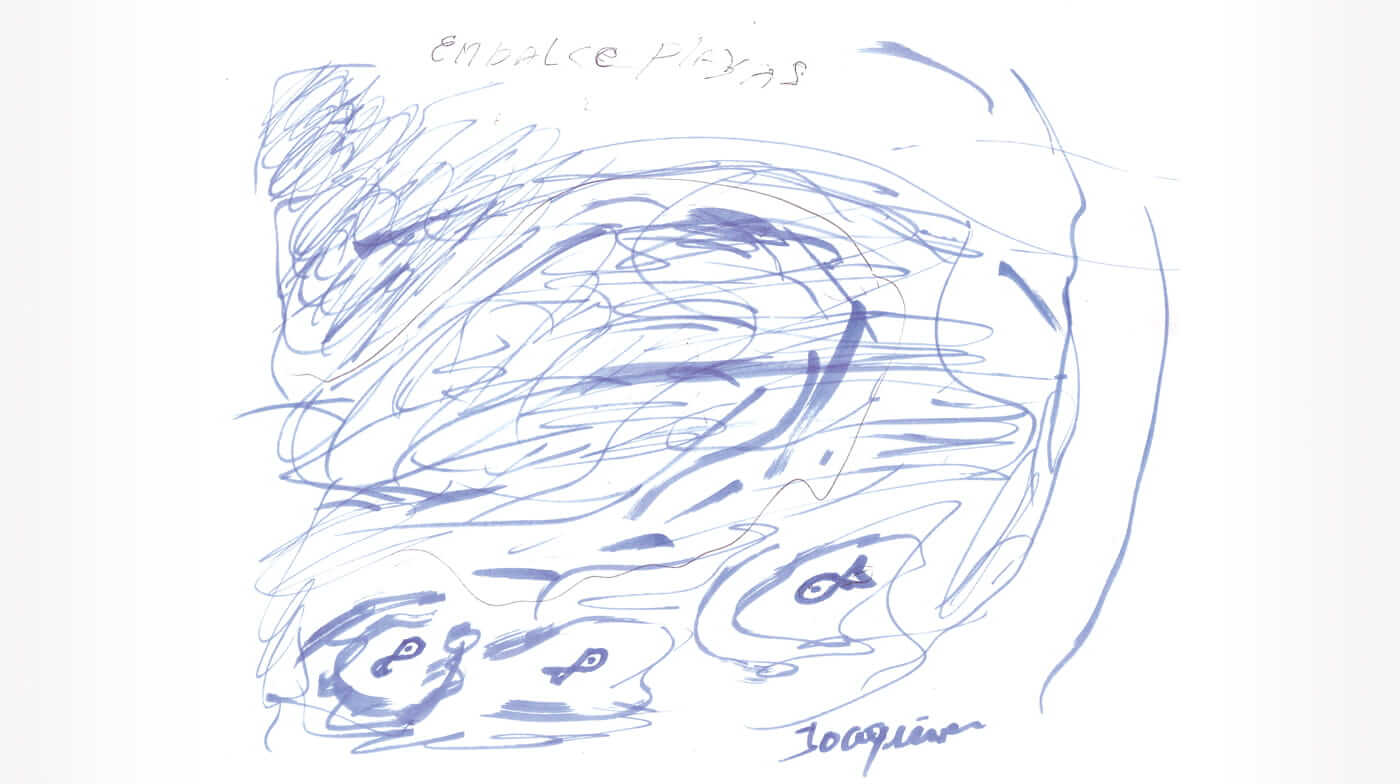

Imagen: Ilustración realizada por Joaquín María Rojas

A pesar de enfrentarnos a un panorama diferente al que recordamos, somos capaces de identificar en él los elementos que nos permitieron sentirnos conectados en el pasado, a tal punto, que podríamos describir, a quien no lo conociera, la ubicación de los objetos que existieron previamente o las anécdotas que allí ocurrieron. Para la muestra de un botón, aun cuando se trata del mismo Puente de La Holanda, Joaquín María Rojas no reconocerá el mismo paisaje que un turista que visita San Carlos por primera vez.

Este fenómeno ha sido una de las principales lecciones de Augustin Berque en su libro El pensamiento paisajero (2009) , en el que afirma que “el paisaje no está en la mirada sobre los objetos, está en la realidad de las cosas, es decir, en la relación que establecemos con nuestro entorno” (p. 59). Esto quiere decir que cualquier panorama es susceptible de convertirse en paisaje (no solo el firmamento o la naturaleza) y que, a su vez, la impresión que este genera varía de acuerdo con quien lo contempla. Todo depende de la información que tenemos sobre los elementos que lo componen.

Indudablemente la relación con el paisaje cambia si sabemos que, años atrás, fue utilizado como un escenario de desaparición. Y ese es, quizás, el primer reto que deberá enfrentar un periodista que investigue estos temas. No se trata de dar cuenta de lo que vemos, sino de nombrar aquello que no se ve. Darse la posibilidad de percibir el paisaje, después de que sus elementos invisibles han sido nombrados. Implica una ruptura no solo con lo que sabemos, con nuestras creencias, también con la forma en que investigamos.

El valor de lo invisible en el paisaje

Desde hace varios años tengo el gusto de alternar el oficio del periodismo con la docencia, acompañando a periodistas regionales que le apuestan al esclarecimiento de crímenes que sucedieron en sus departamentos.

Recuerdo, con especial afecto, el caso de la periodista Milena Gómez, quien investigaba la historia de Jaime Yesid Peña Rodríguez, un joven de 16 años que fue desaparecido en la comuna 7 de Barrancabermeja por grupos paramilitares en 199834.

“Ustedes van a pensar que estoy loca”, fueron sus palabras, en medio del consejo de redacción que habitualmente desarrollamos para encaminar las investigaciones. “Mientras entrevistaba a la familia de Jaime, comencé a sentir que él estaba sentado en el sofá al lado de su madre”, nos dijo avergonzada.

El valor del testimonio de Milena trasciende el terreno de lo anecdótico (también el de la locura). Durante su investigación, la periodista se había dedicado a recopilar el mayor volumen de información posible sobre la vida de Jaime: su gusto por el teatro y la danza, el grupo de la iglesia del que hacía parte llamado Siglo 21 (del que alcanzó a ser presidente), los zapatos que compró un mes antes del crimen (ahorrando la mesada), su vocación de servicio hacia los más jóvenes, etc.

Esta evidencia, antes imperceptible para Milena, pues había centrado su atención en la reconstrucción judicial del crimen, le permitió volver, como había hecho en muchas oportunidades, a la casa de los padres de Jaime, pero esta vez, sintiendo el peso de su ausencia, reconociendo la dimensión de la pérdida. Quien antes había sido un caso más de desaparición, ahora se convertía en un ser humano con el que sentía que podía, incluso, relacionarse en el presente.

Fue tan intensa la impresión que acompañó a Milena durante la entrevista a la familia de Jaime que se vio obligada a manifestar lo que estaba sintiendo en ese momento a sus entrevistados. Sorpresivamente la madre le aseguró vivir lo mismo todos los días en la espera de una noticia de su hijo. Sentía, también, su presencia en la ausencia.

¿Qué había cambiado?, ¿por qué la periodista conseguía romper con el silencio de la familia dando cuenta de sus impresiones?

Pienso que los periodistas nos hemos acostumbrado y formado en dialogar con lo visible, es una consecuencia de nuestro afán por contar historias, seguir el rastro, ser incisivos. Es frecuente, sin embargo, nuestra escasa capacidad de empatía con el dolor ajeno. En la medida que resulta invisible a nuestros ojos, no lo comprendemos.

Este es un segundo reto que el periodista que trate el tema de la desaparición deberá sortear, entender que el valor de la historia no se desprende de la crueldad del crimen o de volver a preguntar a la familia las circunstancias de la desaparición; al menos por algunas horas podemos cambiar de lentes para dar cuenta de la pérdida. La familia extraña a un ser humano ausente con una vida que no se define exclusivamente por la crueldad o sevicia de los perpetradores, ni por los detalles del día en que desapareció.

El desaparecido no eligió su destino, fue suprimido por otros del paisaje de la vida. No está muerto, está ausente. Permanece vivo en la memoria de sus seres queridos. Ellos mantienen su habitación intacta, sus juguetes a salvo, sus deudas, sus anotaciones, sus cuadernos, su ropa, en fin, lo esperan. Pero lo esperan como se lo llevaron, no en un ataúd, no en una fosa común, no en cenizas.

Es por esto que nunca me ha gustado el término desaparecido. A lo largo de mi relación con los familiares he aprendido una importante lección: en nuestro país, el uso del término implica casi una sentencia forense, de ley. El desaparecido, lamentablemente, es habitualmente el muerto que aún no aparece, el que no ha sido localizado, el incómodo de la justicia.

La incertidumbre del crimen de la desaparición no tiene que ver exclusivamente con el dolor de familiares que necesitan un cuerpo para llorar, “para cerrar el ciclo”, como dicen algunos psicólogos. Se trata de una espera que suspende la vida, pero al mismo tiempo, una que se reafirma todos los días en la esperanza de volverlo a ver, de no dejarlo ir, de vivir mientras regresa.

Para ilustrar lo anterior, comparto una bella historia narrada por Luz Idalia Ramírez, del municipio de Granada, Meta, llamada Color esperanza, con la que resultó ganadora, entre más de 711 aspirantes, del Concurso Nacional de Cuento y Narración Oral ‘Historias en Yo Mayor35. Esta historia enmarca la esperanza de una madre que, a pesar de los años que han transcurrido desde la desaparición de su hijo, espera todos los días a que se presente vivo en su casa: “Empieza a sentir una esperanza porque en el marco de esa puerta puede aparecer su hijo una mañana o un atardecer. Y en el marco de esa puerta, que ahora tiene un destello verde, una luz verde como la esperanza, ahí, algún día, estará su hijo. Entrará por esa puerta y la abrazará y ella sentirá que el mundo mágico de los colores vuelve a tomar fuerza”.

Se puede escuchar al ausente?

El caso más representativo que he investigado en torno al crimen de la desaparición está plasmado en mi libro Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia (2015), que da cuenta de los hornos crematorios del Bloque Catatumbo36 donde, en un periodo de dos años, los paramilitares redujeron a cenizas a más de 560 seres humanos que previamente fueron torturados y asesinados a pocos kilómetros de Cúcuta, cerca de la sede del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 Maza y de las tropas del Batallón de contraguerrilla ‘Héroes de Saraguro’, según sentencias proferidas en la ley de Justicia y Paz.

Una de las principales dificultades que se me presentaron durante la investigación tuvo que ver con la ausencia de garantías que deben soportar los familiares después del crimen. Con más frecuencia de la que esperamos, aquellos que se esfuerzan en esclarecer la suerte de sus ausentes terminan siendo amenazados, perseguidos e incluso asesinados por los mismos actores responsables de su pérdida.

En el caso de Norte de Santander, una constante que acompañó el proceso de documentación del libro fue la presencia de actores armados interesados en acallar la verdad. Las consecuencias de estas presiones son fáciles de diagnosticar, pero difíciles de tramitar en una investigación: silencio, nadie quiere hablar, dar testimonio significa arriesgar la vida.

Inicialmente, pensé redactar la historia de los desaparecidos de los hornos utilizando la estructura tradicional de los perfiles periodísticos. Pensaba que narrando la vida de quienes fueron suprimidos del paisaje podría dar cuenta del valor de su ausencia por encima del dolor.

Fue hasta el año 2012 cuando, a través de la mediación de La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), conseguí asistir a un taller en Cúcuta en el que los organizadores me dijeron que probablemente algunos familiares de las víctimas de los hornos podrían asistir.

Esperanzado por la oportunidad, gracias a la gentileza de Gloria Gómez (en ese entonces directora de la asociación), escuché atentamente el caso de varias víctimas de desaparición que desconocían el paradero de sus seres queridos y cuyo crimen coincidía temporal y geográficamente con la construcción de los hornos de los paramilitares. Pero no había certeza.

Al explicarles que mi presencia respondía al interés de documentar los casos de personas que pudieron haber sido incineradas, el libreto que había creado con tanto cuidado se rompió, los nervios me jugaron una terrible pasada. ¿Cómo puede preguntarse eso sin ofender?, ¿cómo puede elegirse una historia de vida sobre otra?

No sé si obré bien, pero preferí quedarme callado. No me arrepiento porque aprendí una importante lección: cada desaparecido es igual de importante. Me acosté con la determinación de que escucharía todas las historias que los familiares quisieran contarme. El filtro sería la escucha, porque hay cosas tan terribles, cosas que lastiman tanto, tan dolorosas, que no pueden volver a decirse, mucho menos preguntarse así no más.

Ladrillera de Juan Frío, en

Villa del Rosario, donde

los paramilitares del Frente

Fronteras incineraron a

más de 560

personas

Foto: Javier Osuna Sarmiento

Guarida del cucarrón. Foto: Javier Osuna Sarmiento

La mañana del 22 de junio de 2012 me levanté a desayunar como si me hubieran molido a palos. Moralmente me sentía como el más grande de los idiotas por no haber preguntado directamente lo que me atormentaba. Intempestivamente, Gloria me interrumpió y me preguntó si había escuchado la historia del cucarrón.

Desde el día del crimen, una madre cuyo hijo había desaparecido, llegaba al lavadero del patio de su casa y se ponía a llorar a escondidas para que su esposo y sus hijos no la vieran; la ceremonia se repetía todas las tardes después de acudir en búsqueda de ayuda con funcionarios que la ignoraban o ponían en duda el paradero de su hijo (como lamentablemente les ocurre a los familiares que buscan a sus desaparecidos).

Llegado el momento del llanto, sin falta, un misterioso cucarrón sobrevolaba sobre su cabeza, en círculos. Varios días después, una comisión judicial se presentó en su casa para documentar el crimen, el mismo insecto volvió a aparecer volando sobre su cabeza mientras respondía las preguntas; desesperada, esta vez, la madre lo miró fijamente diciéndole: “Luis, no me moleste más, vaya para su pieza”, acto seguido el cucarrón voló diligentemente a un árbol del patio de la casa donde tenía su guarida.

No puedo revelar el nombre de esta madre valiente por cuestiones de seguridad (ha tenido que mudarse en múltiples ocasiones por amenazas). Cuando me contó que Luis, su hijo, había sido desaparecido por los paramilitares en los hornos de Juan Frío en abril 6 de 2002, después de lo que experimenté, ya no me pareció tan importante.

Habíamos hablado de sus 17 años, de sus esfuerzos por sacar adelante a sus hermanos, de la única novia que le permitió la vida, de sus ganas de estudiar. No sé si quien lee estas líneas llega a comprender lo que quiero decir, quizás lo escribo mal, o no he encontrado las palabras para expresarlo adecuadamente. Luis me buscó cuando yo ya estaba cansado de buscarlo. No se trata de una anécdota más, puedo contar su historia porque se convirtió en cucarrón. Gracias a él y el testimonio de su madre, hemos podido documentar la pérdida de más de 560 seres humanos. Esto sucedió, porque según mi experiencia, solo existe una forma de escuchar a los ausentes: debemos ponernos a la altura del secreto que el crimen de la desaparición supone para sus seres queridos.

Máquina de coser marcada por Luis semanas antes de la desaparición y su fotografía más reciente. Foto: Javier Osuna Sarmiento

Casi podría decir que desde el momento mismo en que puse mis pies dentro de la casa de Luis, y a lo largo de las historias que logré documentar para esa investigación, comencé a tener la sensación de que los desaparecidos nos hablan. Hablan a través de sus acciones, a través de un cajón de máquina de coser con su nombre, de los zapatos usados por sus nietos, del testimonio de los amigos, de sus compañeros, de sus parejas.

Un primer nivel de contacto con la vida de los ausentes tiene que ver con la evidencia material de su paso por la tierra. Esos objetos con los que mantuvieron una relación profunda y que sus familiares guardan con el fin de soportar la espera de su búsqueda (camisas, fotos, libretas, etc.). En los familiares de los desaparecidos el recuerdo está también asociado a los lugares donde pusieron el pie sus seres queridos, que marcan un límite y una barrera simbólica de su experiencia dentro y fuera del mundo, no en vano el escritor norteamericano Joseph Campbell (2015) asegura que “la gente reclama la tierra creando lugares sagrados” (p. 131).

¿Pueden hablar los desaparecidos? A primera vista la posibilidad de la comunicación está rota. No así el poder discursivo de sus acciones, de su comportamiento. Esto pasa porque hablan de otra forma: desde su rastro.

Es importante dar un salto a los “zapatos” de los ausentes para contar su historia, los lugares que frecuentaron, sus gustos, sus odios, sus pertenencias. Pueden volver a través de la narración porque sus huellas están frescas. La vida florece alrededor de su ausencia.

La necesidad de romper los estereotipos

El término de víctima me resulta habitualmente impreciso. Con frecuencia se asocia con la lástima, con las obligaciones del Estado, con los deberes de la sociedad. Referir al otro como víctima, pienso, es en cierta medida un acto de bloqueo, de parálisis, porque limita la existencia de ese otro (la víctima) a un solo objetivo: la reparación (moral, judicial, económica, como quiera llamarse)37.

Con el pasar de los años he ido desarrollando una profunda aversión, no a las víctimas, sino a los efectos negativos que se desprenden de catalogarlas como “los pobres” del conflicto, los que “ya no pueden ver por sí mismos”, “los desvalidos”. Lo grave de esa dinámica es que la reiteración de la palabra implica también la reafirmación y construcción de otro sujeto: el victimario.

Siento que en las salas de redacción solo hay espacio para noticias con dos dimensiones: lo bueno y lo malo, sin matices. Es como si los medios de comunicación necesitaran victimarios capaces de devorar a su propia madre y, en contraposición, solo ofrecieran espacios editoriales a víctimas que habrían podido ser canonizadas al día siguiente de su desaparición. O si no, no encuentran historia qué publicar.

Cancha de fútbol donde Luis solía jugar y su camiseta del colegio. Foto: Javier Osuna Sarmiento

No existen tales sujetos. Ni el que ejerce la maldad como vocación de vida, ni el que padece el sufrimiento como mártir. Existen seres humanos.

Me atrevería a decir que los relatos sobre desaparición que se construyen desde la base de los dualismos del bien y del mal terminan frustrando nuestra intención de comunicar. Los periodistas sentimos que solo podemos contar historias de desaparecidos que fueron ejemplares. Y si no lo fueron, hacerlos aparecer así. En un país donde es usual que la gente justifique cualquier castigo contra personas de cierta militancia política o que pertenezcan a un grupo armado, esta restricción es aún más rígida. Si el desaparecido era de la UP o guerrillero, entonces ya no vale la pena contar su historia, pues ya no se trata de alguien que lo merezca.

Como resultado de esta práctica informativa, muchos de los familiares desconocen incluso hoy las causas de la desaparición de sus seres queridos o han sido engañados con versiones falsas construidas por los perpetradores o las mismas autoridades.

Es importante recordar que el trabajo del periodista no consiste en construir un discurso heroico del ausente, sino en representar su esencia de la manera más completa posible; lo anterior supone dar cuenta de la complejidad de su ser, por incómodo o gratificante que esto resulte.

En palabras del filósofo francés Jacques Rancière (1996), el ausente tiene el nombre de un paria. Un paria no es un pobre desventurado, alguien rechazado, avergonzado o de una clase social inferior. Paria, siguiendo a Rancière, es el nombre que damos a quienes se les niega una identidad. El desaparecido es un nombre incompleto que se resiste a ser rotulado, alguien que no pertenece porque no está muerto ni vivo ante los ojos de la ley y sus seres queridos, que no pertenece al espacio, que está en entremedio -in between-.

Sin embargo, ante la gravedad y complejidad del crimen de la desaparición, se hace necesario que las investigaciones periodísticas develen también la otra cara de la moneda; si bien, como hemos mencionado anteriormente, uno de nuestros principales retos radica en restituir a través de la narración la presencia del ausente, otra parte trascendental de nuestro trabajo radica en identificar y presentar a los responsables del crimen. Lo digo porque otra falencia recurrente del trabajo periodístico consiste en generalizar la responsabilidad del crimen de la desaparición, haciéndolo incluso más difícil de resolver.

Como parte de la investigación de Me hablarás del fuego, tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Iván Laverde Zapata, conocido dentro de las filas de las AUC como ‘El Iguano’, y quien fungió como comandante de la estructura paramilitar responsable de los hornos crematorios38. Sus crímenes en Norte de Santander, además de los hornos mencionados, incluyen haber escondido los cuerpos de sus víctimas en al menos 20 fosas comunes, haber arrojado 15 personas al río Pamplona, 28 masacres y el asesinato de importantes líderes como el candidato a la gobernación Tirso Vélez, el defensor del Pueblo Iván Villamizar, y el exalcalde de Cúcuta, Pauselino Camargo39.

Resulta sencillo, sobre la base de los crímenes cometidos, caracterizar a Laverde como un delincuente despiadado; sin embargo, hacerlo supone renunciar también a dar cuenta de su historia personal más allá del conflicto y, con ella, a todas las circunstancias previas que lo llevaron a ser jefe paramilitar después de haber sido un niño humilde, criado en una familia de 15 hermanos e interesado en la música.

Uno de los aspectos que más me llamó la atención durante la entrevista, por ejemplo, fue enterarme de que el mismo Laverde tuvo, por varios años, a uno de sus hermanos como desaparecido a manos de los paramilitares:

(…) mi hermano Julio César, que era el mayor, lo mataron de 33 años, pero mire las ironías de la vida, lo mataron las autodefensas en el año 96, yo ya andando con el grupo, pero no en las que yo andaba sino las de Necoclí. Él administraba fincas y en esa zona la guerrilla robaba ganado por todo lado y ellos bajaban ese ganado a esas fincas, entonces un guerrillero que se voló a las autodefensas dijo que lo mataran. Mi mamá fue y lo desenterró con una pala porque estaba enterrado, eso fue muy trágico, fue muy duro para mi familia (Osuna, 2015, p.142).

Resulta difícil entender que un ser humano que ha atravesado la experiencia de la desaparición en su propia familia pueda ser el responsable de dar la orden de incinerar a más de 560 personas; sin embargo, precisamente este tipo de testimonios son la prueba fehaciente de la complejidad de los seres humanos.

El libro Les di la mano, tomaron la piel (2017)40, escrito por niños y jóvenes víctimas de reclutamiento forzado, da ejemplos de cómo la desaparición atañe no solo a la vida de quienes padecen la guerra, sino también de quienes hicieron parte de ella y se sienten arrepentidos:

“Aquel cuerpo desgarrado por aquella soga y la piel levantada de su cuello deja ver su garganta. Sus ojos ya parecían salir de su órbita, a punto de estallarse en la piel quemada y olorosa. La pita que agitaba su cuerpo hacía que las gotas de sangre hicieran un camino que manchaba la arena y una lágrima que brotaba de sus ojos como tratando de pedir su libertad y expresar su dolor. Dolor que ni la vida, ni la muerte, podía calmar o salvar” (Osuna, Tijaro, Sánchez y Hernández, 2017, p. 77).

Explorar la humanidad y el testimonio de quienes han cometido el crimen de la desaparición resulta fundamental, y esto no supone, de ninguna manera, exculpar la responsabilidad individual del crimen, sino expandir el horizonte de nuestras investigaciones más allá de determinar a un culpable o exclusivamente a la víctima. Así suene contradictorio, producir una versión heroica del desaparecido puede resultar igual de limitante que construir la reputación de un perpetrador inhumano.

(…) mi hermano Julio César, que era el mayor, lo mataron de 33 años, pero mire las ironías de la vida,

lo mataron las autodefensas en el año 96, yo ya andando con el grupo, pero no en las que yo andaba sino las de Necoclí. Él administraba fincas y en esa zona la guerrilla robaba ganado por todo lado y ellos bajaban ese ganado a esas fincas, entonces un guerrillero que se voló a las autodefensas dijo que lo mataran. Mi mamá fue y lo desenterró con una pala porque estaba enterrado, eso fue muy trágico, fue muy duro para mi familia

(Osuna, 2015, p.142).

Sala virtual de la cárcel de Itagüí, fotograma tomado del video de la entrevista realizada a Jorge Iván Laverde Zapata en 2014. Foto: Javier Osuna Sarmiento.

Un nuevo nacimiento (de la casita del terror al CARE)

Por muchos años, el hotel Punchiná fue reconocido como el lugar más refinado y cómodo del municipio de San Carlos. Artistas, deportistas y figuras representativas del municipio pasaban la noche en la lujosa propiedad de Gabriel Puerta Parra, quien estuvo extraditado en Estados Unidos por haber sido consejero de organizaciones del narcotráfico y, según varios relatos, también apoyó al paramilitarismo (pagó tres años de cárcel en el exterior y regresó al país)41.

Según dice el informe San Carlos, Memorias del éxodo de la guerra (2011), del Grupo de Memoria Histórica, “la consolidación del dominio paramilitar en San Carlos hacia 2002 coincidió con el inicio de negociaciones de los bloques que conformaron las AUC con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y culminó con la desmovilización de sus estructuras armadas”42.

Esta desmovilización en San Carlos, sin embargo, fue el resultado de una intensa guerra entre el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara cuando Carlos Mauricio García Fernández, conocido con el alias de ‘Doble Cero’, jefe del Bloque Metro, se declaró en disidencia rechazando la presencia de narcotraficantes como ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ dentro de las AUC. Fue así como el hotel Punchiná, en pleno corazón de San Carlos, pasó a convertirse en un punto estratégico de resistencia para la disidencia43, que convirtió el pueblo en uno más de los escenarios de disputa.

En el edificio de tres plantas se cometieron todo tipo de crímenes en complicidad con las autoridades; los vecinos señalan que desde el tercer piso del hotel los paramilitares mantenían contacto visual con la estación de policía y salían armados sin ningún tipo de reserva. Fue tal la sevicia de los vejámenes allí cometidos que el hotel fue rebautizado como “La casita del terror”. La violación y posterior asesinato de la niña de 15 años, Leidy Johanna Cano Mesa, es una de las tragedias más recordadas. Su cadáver fue desenterrado del jardín trasero de la propiedad el 23 de agosto de 2008 por la Fiscalía.

Dibujos de hechos violentos realizados por las víctimas al interior del Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación en el Municipio de San Carlos (CARE) en 2017. Foto: Javier Osuna Sarmiento.

Luego de la desmovilización de los paramilitares, en el hotel se realizaron varias exhumaciones y la construcción fue finalmente adaptada, tras mucho esfuerzo, como espacio de reunión de las organizaciones de víctimas. Hoy en día aloja al Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación en el Municipio de San Carlos (CARE), que aglutina a 14 organizaciones sociales y productivas que propenden por la paz, la memoria y la reconciliación del municipio.

Precisamente en este espacio, que intenta resignificarse después de la violencia, Joaquín María Rojas (con quien comenzó esta breve reflexión), expone su testimonio como pescador de cuerpos en las aguas de San Carlos. A pesar de las enormes dificultades que se presentan para sostener la paz, ante el rearme de los violentos y un clima de intimidación que no cesa, expone su voz temblorosa y traza con sus manos, acostumbradas ahora al trabajo de la tierra, un dibujo del agua que recuerda con nostalgia y de los muertos que espera jamás volver a encontrar.

Detrás de las cifras, los números y la estadística, permanece empozada la esencia de a quienes intentaron suprimir del paisaje a través de la violencia. A su favor podremos decir que ese intento será siempre fallido. Jamás podrán desaparecer a un ser humano. Inútil resulta cercenar su cuerpo, arrojarlo al mar, al río, esconderlo, camuflarlo o quemarlo.

En cada trozo de grama que rodee los contornos de la ausencia, en las manos de un familiar que se rehúsa a decir olvido, en el pavimento dispuesto sobre la fosa, en la naturaleza que abraza generosa el cuerpo inmóvil; allí, donde la vida vive en memoria, nace la posibilidad de un nuevo paisaje.

A través del relato de lo invisible el periodismo puede contribuir al nacimiento de una nueva generación de colombianos que perciba en el paisaje, al menos, el rastro de sus ausentes.

32. Informes del Centro Nacional de Memoria Histórica dan cuenta de más de 219 sancarletianos asesinados en la época de la expansión paramilitar, que coincide con la llegada de las hidroeléctricas a la región. Las masacres ocurrieron en 20 de las 73 veredas, especialmente en los tres corregimientos del municipio de San Carlos (El Jordán, Samaná del Norte y El Chocó).

33. El Acuerdo de Santa Fe de Ralito es un documento suscrito el 15 de julio de 2003 por el Gobierno Nacional de Colombia, representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

34. En esa ocasión, un grupo de por lo menos 50 hombres de las autodefensas asesinó a 11 personas y secuestró a otras 25 en el sector nororiental de Barrancabermeja, conformado por 54 barrios. Aunque las investigaciones, hasta el momento, señalan como responsables a las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar, resulta evidente la complicidad de miembros de la fuerza pública en el crimen.

35. Concurso organizado por la Fundación Fahrenheit 451 y la Fundación Saldarriaga Concha en 2017 en el que adultos mayores narraron historias sobre paz, resiliencia y reconciliación.

36. El Bloque Catatumbo alcanzó a tener más de 1425 integrantes, uno de los grupos paramilitares más grandes del país.

37. No en vano muchas de las organizaciones de víctimas en nuestro país prefieren presentarse como sobrevivientes.

38. Laverde actualmente ha recobrado su libertad en el marco de la ley de Justicia y Paz tras cumplir con la pena alternativa de 8 años que se le dictó con la ley 975 de 2005. Se desmovilizó como comandante del Frente Fronteras que hacía parte del Bloque Catatumbo.

39. Una sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia asegura que tiene un total de 120 víctimas directas entre las que se encuentran los fiscales Carlos Arturo Pinto y María del Rosario Silva y el del asesor de la Alcaldía de Cúcuta Alfredo Enrique Flórez, todos ellos asesinados.

40. 23 niños y jóvenes en proceso de restitución de derechos recibieron talleres de escritura durante dos años por parte de las Fundaciones Huella Indeleble, Fahrenheit 451 y la Organización Tyet, las cuales se encargaron de compilar cuentos, poemas e ilustraciones en las que se recogen vivencias, percepciones y maneras de pensar el mundo.

41. ‘Volví al país, pero no soy un peligro’, afirma Gabriel Puerta Parra, deportado hace 26 días (2010). El Tiempo, ver enlace: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7297022

42. El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó en el año 2003, y en el año 2005 lo hizo el Bloque Héroes de Granada (con 2033 combatientes) en un acto realizado en el corregimiento Cristales, municipio de San Roque.

43. El Bloque Metro no llegó a desmovilizarse como parte de la confrontación con el Bloque Cacique Nutibara que comandaba ‘Don Berna’. Cientos de paramilitares murieron como resultado de esa confrontación.